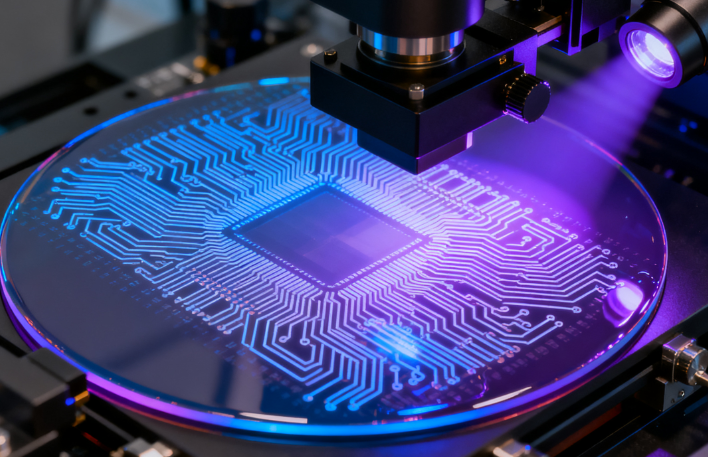

中芯国际在先进制程领域实现显著突破,其14nm FinFET技术于2019年第四季度量产,成为全球第四家掌握该技术的晶圆厂,截至2025年,14nm月产能达15万片,良率突破90%,追平台积电南京厂水平,2025年上半年出货量同比激增300%,主要客户包括华为海思、高通、兆易创新、紫光展锐等,中国区收入占比超84%;N+1工艺性能提升20%,功耗降低57%,逻辑面积减少63%,SoC面积减少55%,晶体管密度约0.9亿/mm²,接近台积电7nm的1.25亿/mm²,采用自对准四重图形刻蚀(SAQP)技术绕过EUV限制,适合低功耗应用;N+2工艺性能提升35%,功耗降低50%,晶体管密度超1.2亿/mm²,接近台积电7nm+水平,面向高性能计算、AI领域,虽仍依赖DUV光刻,但通过多次套刻实现7nm级精度;7nm及更先进制程面临EUV光刻机供应限制,美国出口管制导致设备延期,2025年7nm试产线以DUV为主,良率每月缩小0.5%差距,台积电已量产3nm并计划2025年量产2nm,中芯国际在晶体管密度、能效比上落后1-2代,但通过架构创新与封装技术缩小差距;2024年资本开支545亿元用于扩产28nm及以上成熟制程(月产能增至94.8万片)及7nm研发,2025年计划保持同等资本支出;全球市场份额方面,2024年台积电占据64.9%晶圆代工份额,中芯国际仅6%,但本土市场需求强劲,成熟制程产能全球第三;盈利方面,2024年营收80.3亿美元(同比+27%),净利润4.9亿美元(同比-23.3%),毛利率18%(台积电58.8%),因研发投入占比9.4%及价格战挤压利润;政策支持下,国家大基金、地方政府注资推动自主创新,如上海临港7nm试产线与华为海思合作,武汉长江存储7nm NAND闪存成本低25%;战略意义方面,14nm及以下制程突破减少对进口依赖,支撑国产CPU、GPU、AI芯片(如华为麒麟)自主可控,通过多重图形化、先进封装(如Chiplet)提升性能,成熟制程满足汽车、工业需求,未来10-15年或通过架构创新、系统优化实现“弯道超车”,但需持续突破EUV设备、高端光刻胶等瓶颈。