编辑/出品 | 东针(未经允许,禁止转载)

近期,有消息称英伟达计划在上海设立研发中心,这一消息引发了科技领域的广泛关注。尤其是在其中国市场销售面临一定挑战的背景下,此举被外界解读为英伟达力图维持在AI芯片领域领先地位的重要举措。

但英伟达随后回应称,他们正在为现有员工租用一个新的办公空间,这是其在中国持续深耕的努力,但同时强调“遵守当前的出口管制,不会将任何GPU设计或核心IP发送到中国进行修改”。

此前,英伟达也明确表示不会向中国提供任何图形处理器(GPU)设计图,也不会在当地修改产品设计以符合美国出口限制。

这一系列表态,其实已经说得很清楚了,英伟达不会违背美国的管制措施,将产品修改后卖给中国厂商,所以,心存幻想总归成空,努力自研方能超越。

1. 表面上的“深耕”意图

从表面上看,英伟达在上海租用新办公空间、设立研发中心,似乎是对中国市场的高度重视和持续深耕的体现。

中国作为全球最大的半导体市场之一,在AI、云计算、大数据等新兴技术领域的发展势头迅猛,对AI芯片的需求日益增长。英伟达作为全球领先的AI芯片供应商,自然不愿错过这一巨大的市场机遇。

通过在上海设立研发中心,英伟达可以更贴近中国市场,深入了解中国客户的需求,优化产品和服务,提高市场响应速度。

例如,中国在智慧城市、自动驾驶、工业互联网等领域的发展对AI芯片的性能和功能提出了多样化的要求。

英伟达在上海的研发团队可以与中国本土企业和科研机构合作,开展针对性的研发工作,开发出更适合中国市场的产品和解决方案。

且一个非常关键的要素是,设立研发中心有助于英伟达吸引中国优秀的人才,加强其在中国的人才储备,为公司的长期发展提供支持。

中国在人工智能领域的卓越表现有目共睹——全球半数的人工智能研究者均为华裔,这一庞大的人才储备正持续推动着中国在该领域的突破性进展。

以DeepSeek为代表的成果便是最佳例证,任何忽视这一现实的声音都显得底气不足。

黄仁勋自己都提到,无论是企业还是国家,竞争都是驱动创新的核心动力。中国在人工智能领域的追赶能力不容小觑,华为等本土企业已展现出世界级的技术实力,中国科研团队更是在全球人工智能研究版图中占据关键位置。

据其观察,Anthropic、OpenAI、谷歌DeepMind等国际顶尖机构中,中国研究人员的身影屡见不鲜。

从底层技术架构视角看,黄仁勋直言:在拥有全球半数AI开发者的中国市场缺席竞争,无异于主动放弃未来技术主导权。这种战略性误判,或将使美国在下一代计算基础设施的角逐中陷入被动。

2. 实质上的“合规”考量

说是这么说了,似乎也很正向,但落到实处,自然就看出内腹中空与否。与黄仁勋前段时间的言论相比,现在所见,似乎更多的是基于对美国出口管制政策的严格遵守。

近年来,美国政府不断加强对中国半导体产业的出口管制,限制高端芯片和相关技术的出口。英伟达作为一家美国企业,必须遵守美国的法律法规,否则将面临严重的法律后果和商业风险。

这种做法虽然可能会在一定程度上影响其在中国市场的业务拓展,但从长远来看,对其企业本身似乎是有利的,对外言辞也有更高的站立点——是为了避免与美国政府产生冲突,确保公司的全球业务不受影响。例如,如果英伟达违反美国的出口管制规定,可能会面临巨额罚款、业务受限甚至被列入黑名单等风险,这将对其全球市场份额和品牌形象造成严重的损害。

作为典型的"网络效应型"技术,人工智能平台的价值与其用户基数、开发者生态呈指数级正相关。更大的算力池、更广泛的开发者参与,将形成"技术迭代-市场扩张-生态繁荣"的良性循环。

这种特性决定了,试图通过人为限制切断中国与全球技术生态的连接,不仅违背产业发展规律,更可能削弱美国企业赖以生存的创新土壤。

所以,面对美国出口管制的严峻形势,英伟达采取了一系列灵活而有效的“合规策略”,以确保在中国市场的业务能够持续发展。

技术隔离是英伟达的第一道防线。英伟达明确承诺“不将GPU设计或核心IP发送至中国”,但通过“云服务+订阅制”模式巧妙地绕开了硬件限制。

例如,其DGX Cloud服务已接入阿里云,允许中国客户远程调用A100算力。这种模式既满足了美国出口管制的要求,又让中国客户能够继续使用英伟达的先进算力,实现了双方的共赢。

对于中国客户来说,他们无需担心硬件设备的采购和运输问题,只需通过网络就能轻松获取所需的算力资源;对于英伟达来说,则能够在合规的前提下,继续拓展中国市场,保持业务的稳定增长。

产品定制是英伟达的第二招。为了满足中国市场的需求,同时符合美国的出口管制规定,英伟达推出了基于Hopper架构的“阉割版”芯片H20。

这款芯片通过削减NVLink带宽至400GB/s,但保留了关键算力,以满足训练需求。虽然H20芯片在性能上有所降低,但它在性价比方面具有一定的优势,能够满足中国部分客户的需求。这种产品定制的策略,让英伟达在面对出口管制时,依然能够在中国市场保持一定的竞争力。

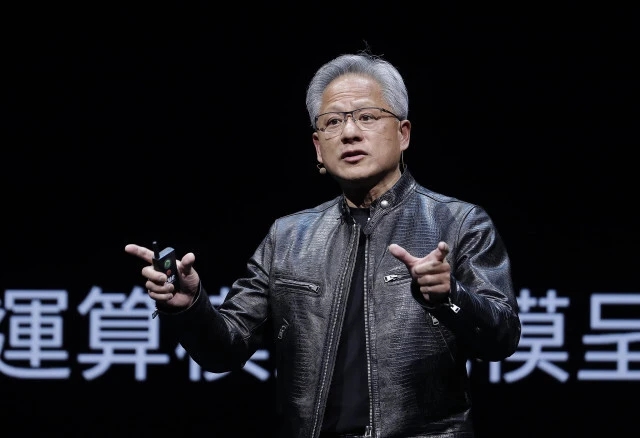

政策游说是英伟达的第三张牌。英伟达CEO黄仁勋多次访华,与工信部、上海市政府高层会面,强调英伟达对华供应链的贡献。通过积极的政策游说,英伟达在一定程度上影响了政策的走向,为自己在中国市场的发展争取了有利的环境。

例如,在美国对H20芯片实施出口限制后,英伟达仍通过“特供版”芯片和合规方案,维持了大部分订单交付。

3. 打破幻想,自力更生

英伟达的态度和美国的出口管制政策,让我们清醒地认识到,在关键核心技术领域,我们不能依赖外部,必须依靠自己的力量进行研发和创新。

国产芯片的发展已经到了刻不容缓的地步,只有掌握了自己的核心技术,才能在全球科技竞争中立于不败之地。

目前,中国在半导体领域仍然面临着诸多挑战。虽然中国已经成为全球最大的半导体消费市场,但在高端芯片的设计和制造方面,与国际先进水平仍存在较大差距。美国对中国的技术封锁和出口管制,进一步加剧了中国半导体产业的发展困境。因此,我们必须加快国产芯片的发展步伐,提高自主创新能力,打破国外的技术垄断。

我之前有说过小米芯片玄戒的事情,雷军表示,玄戒立项之初,就提出了很高的目标:最新的工艺制程、旗舰级别的晶体管规模、第一梯队的性能与能效;至少投资十年,至少投资500亿。他透露,四年多时间,截止今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过了 135亿人民币。目前,研发团队已经超过了2500人,今年预计的研发投入将超过60亿元。

回顾小米在芯片领域的布局,此前发布的澎湃P2快充芯片、G1电池管理芯片已为其奠定了基础。

在当前国际贸易环境不确定性日益加剧的大背景下,自研芯片对于中国科技企业而言,无疑是规避“卡脖子”风险的关键举措。玄

戒O1芯片若能成功推出,小米将成为继华为之后,第二家具备手机SoC自研能力的中国厂商。这一突破意义重大,它意味着小米将减少对高通等国外供应商的依赖,在5G基带、NPU等核心模块上掌握自主权,为未来应对可能的技术封锁筑牢缓冲防线。

人们常常将华为与小米进行对比,华为打造的智能生态圈在业内堪称典范,令人艳羡不已。如今,雷军似乎也在沿着类似的路径前行。结合小米“人车家全生态”战略,玄戒O1芯片有望成为连接手机、汽车、IoT设备的“超级大脑”。

统一架构的芯片平台能够显著降低跨设备协同的开发成本,实现算力共享、数据无缝流转等强大功能。若未来玄戒芯片能够延伸至小米汽车领域,小米将形成“芯片 - 操作系统 - 终端”的垂直整合优势,进一步巩固其在智能生态领域的领先地位。

所以,从玄戒之前,我们做的“自研”路子,没有走错,在玄戒之后,也不会有错。小米下场做“中国芯”无疑是一件好事。这至少印证了一个趋势:在半导体产业中,后来者通过“短链突破”(从周边芯片切入)逐步迈向“长链攻坚”(SoC主芯片)的路径是切实可行的。

小米在自研芯片领域的探索,也为OPPO、vivo等厂商提供了宝贵的参考样本。同时,这也可能倒逼高通、联发科等供应商加速技术开放,例如推动RISC - V架构授权等,从而推动行业形成“自研 + 合作”的多元格局。

玄戒O1芯片的真正价值,或许并不在于其参数能否与竞争对手对标,而在于它证明了中国厂商在芯片设计领域已具备持续迭代的能力。

这是打破“科技无根”魔咒的关键一步,也是中国科技自立自强的关键支撑。它标志着中国厂商在芯片设计领域正逐步走向成熟,为未来的科技发展奠定了坚实基础。

4. 国产芯片要走什么路

但自研芯片,是一个耗资、耗时、耗人、耗力的庞大技术战略攻克历程,可谓是困难重重。首先是技术验证成本问题,即便像玄戒O1这种,相当于小米的第二代芯片,也难以避免良率爬坡、功耗优化等难题。在芯片行业,“首发即翻车”的风险并非空穴来风,一旦出现此类情况,最终很可能需要消费者来承担后果。

其次是生态壁垒与成本压力。自研芯片并非孤立存在,它需要配套的开发工具链,如ISP调试、AI模型部署等。开发者适配成本可能会对生态建设产生影响,而这一过程需要时间来逐步推进。如果芯片产品的销量不及预期,自研厂商将面临更大的盈利压力,这对于其芯片战略的持续推进无疑是一个巨大的挑战。

不过也不用担心,“困难即机遇”的说法长期适用于任何行业。

我国高度重视半导体产业的发展,出台了一系列政策措施,加大了对半导体产业的扶持力度。同时,中国庞大的市场需求也为国产芯片的发展提供了广阔的空间。

在发展路径上,国产芯片企业可以从以下几个方面入手。首先,加强基础研究,提高芯片设计的创新能力。芯片设计是半导体产业的核心环节,只有掌握了先进的芯片设计技术,才能开发出高性能、低功耗的芯片产品。

其次,加大对芯片制造工艺的研发投入,提高芯片制造的良品率和性能。芯片制造是半导体产业的另一个关键环节,需要大量的资金和技术投入。

最后,加强产业链上下游的协同合作,形成完整的半导体产业生态系统。半导体产业是一个高度协同的产业,需要芯片设计、制造、封装测试等环节的紧密配合。

近年来,中国在国产芯片领域已经取得了一些令人瞩目的成绩。例如,华为海思在芯片设计方面取得了重大突破,其麒麟系列芯片在性能上已经接近国际先进水平。中芯国际在芯片制造方面也不断加大研发投入,逐步提高了芯片制造的工艺水平。这些成功案例为国产芯片的发展提供了宝贵的经验和借鉴。

国产芯片企业可以借鉴华为海思和中芯国际的发展模式,加强自主创新,加大研发投入,培养高素质的人才队伍。同时,政府可以继续加大对半导体产业的支持力度,引导社会资本投向半导体领域,为国产芯片的发展创造良好的政策环境和市场环境。

随着全球科技竞争的加剧,半导体产业已经成为各国竞争的焦点。美国对中国的技术封锁和出口管制,将促使全球半导体产业格局发生深刻变化。一方面,美国将加强对半导体技术的控制,试图维护其在全球科技领域的领先地位;另一方面,中国等新兴经济体将加快半导体产业的发展,努力实现技术自主和产业升级。

在这种背景下,全球半导体产业将呈现出合作与竞争并存的局面。各国企业将在技术研发、市场拓展等方面展开激烈的竞争,同时也会在某些领域进行合作,共同推动半导体产业的发展。例如,在芯片制造设备、材料等领域,各国企业可能会加强合作,共同攻克技术难题。

对于国产芯片来说,未来的发展方向应该是多元化和高端化。在多元化方面,国产芯片企业不仅要发展手机芯片、电脑芯片等消费类芯片,还要加大对工业芯片、汽车芯片等领域的研发投入,满足不同行业的需求。在高端化方面,国产芯片企业要不断提高芯片的性能和可靠性,向高端市场进军。例如,在人工智能芯片、高性能计算芯片等领域,国产芯片企业要加大技术攻关力度,开发出具有国际竞争力的产品。

对于中国科技产业来说,我们不能对英伟达等国外企业心存幻想,必须坚定地走自主创新之路,努力发展国产芯片。

我们其实尤其希望有更多像华为、中芯国际、小米等一样的中国企业,能够秉持“板凳愿坐十年冷”的定力,以“十年磨一剑”的决心,在芯片研发的道路上披荆斩棘。不畏惧技术封锁的压力,不害怕研发过程中的重重困难,以坚韧不拔的精神和持之以恒的努力,不断缩小与国际先进水平的差距。

作者 | 东叔

审校 | 童任

配图/封面来源 | 腾讯新闻图库

编辑/出品 | 东针-知识频道(未经允许,禁止转载)