2025年第二季度,英伟达与博通交出的财报数据,如同两枚投入科技湖面的深水炸弹,不仅激起了资本市场的层层涟漪,更深刻地揭示了人工智能(AI)产业持续高涨的景气度。这两家科技巨头的业绩超预期,不仅仅是企业个体成功的标志,更是整个AI行业需求爆炸式增长的鲜明注脚。

英伟达,作为AI算力市场的绝对领头羊,其财报数据堪称AI产业景气度的“晴雨表”。2025年第二季度,英伟达数据中心业务营收同比暴涨154%,达到263亿美元,这一数字相当于每天进账2.87亿美元,其增长速度甚至超越了全球许多顶尖科技公司的季度营收。尤为引人注目的是,被业界寄予厚望的Blackwell芯片尚未大规模出货,仅样品发货就已让市场为之沸腾。这款芯片预计将进一步巩固英伟达在AI训练市场的垄断地位,其单集群可支持百万级GPU互联的能力,相当于将整个上海市的算力集中在一个机房里,满足了AI大模型训练对算力的极致追求。

与英伟达在通用AI算力市场的霸主地位不同,博通则选择了另一条赛道——AI定制化芯片市场,并成为了该领域的隐形冠军。2025年第二季度,博通AI相关收入同比激增46%,达到44亿美元,其中为谷歌定制的第七代TPU芯片贡献了近半壁江山。这款芯片单集群性能达100EFLOPS,相当于全球TOP500超算排行榜第10名的算力,却只有冰箱大小,完美契合了AI推理场景对能效比和成本控制的严苛要求。博通的成功,在于其精准地捕捉到了AI推理市场的巨大潜力,并通过ASIC定制化芯片,以更高的能效比和更低的成本,切入了这一市场。

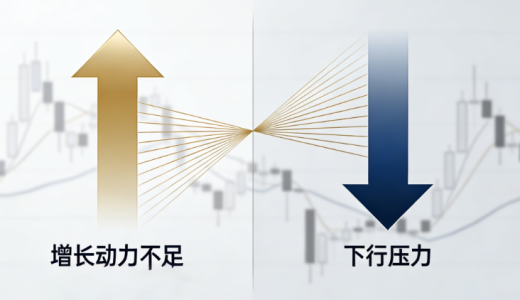

英伟达与博通的财报数据,只是AI产业狂飙突进的冰山一角。更深层次的增长动能,来自于市场规模的裂变、算力需求的井喷以及技术迭代的加速。从市场规模来看,2025年全球AI服务器市场规模预计将达到1587亿美元,其中中国以561亿美元占据42%的份额,显示出中国在AI领域的强劲势头。更值得关注的是边缘AI市场,其年复合增长率高达68%,在工业质检、医疗影像等场景加速渗透,预示着AI技术将更加深入地融入我们的日常生活。

从算力需求来看,中国智能算力规模同比暴涨74.1%,韶关数据中心集群单日处理数据量相当于100个国家图书馆的馆藏,这种需求直接推动了算力基础设施的升级。80%的园区将在两年内完成AI驱动的柔性生产线改造,预测性维护系统可使设备故障率降低40%,这些数据都充分说明了算力在推动产业升级中的关键作用。

从技术迭代来看,CPO共封装光学技术已进入商用阶段,可使数据中心互连带宽提升至115.2Tbps,能耗却降低30%,为AI算力的传输提供了更加高效、节能的解决方案。在算法层面,多模态大模型正从“能说会道”进化到“眼观六路”,百度文心一言已能同时处理文本、图像、音频数据,在医疗诊断场景将误诊率降低17%,展现了AI技术在处理复杂任务方面的巨大潜力。

站在2025年的时点回望,AI产业已经完成了从“技术萌芽”到“产业爆发”的惊险跨越。英伟达与博通的财报数据,本质上是AI算力需求从“训练主导”向“推理+训练”双轮驱动转变的生动写照。展望未来,AI产业的景气度将持续发酵,并呈现出场景深化、技术融合、生态重构等发展趋势。AI将渗透到更多产业缝隙,从比亚迪工厂的AI质检系统,到美团外卖的智能调度中枢,AI技术正在重塑现实世界的方方面面。在这场静悄悄的产业革命中,AI已经不再是实验室的玩具,而是成为了推动社会进步的核心生产力,这场革命或许才刚刚开始。