今天半导体产业链迎来了一波集体上涨行情,集成电路ETF涨幅超过1.8%。广发证券分析指出,我国高技术制造业的采购经理指数(PMI)已经连续4个月高于50%的荣枯线,达到50.9%,显示出行业持续向好的发展态势。

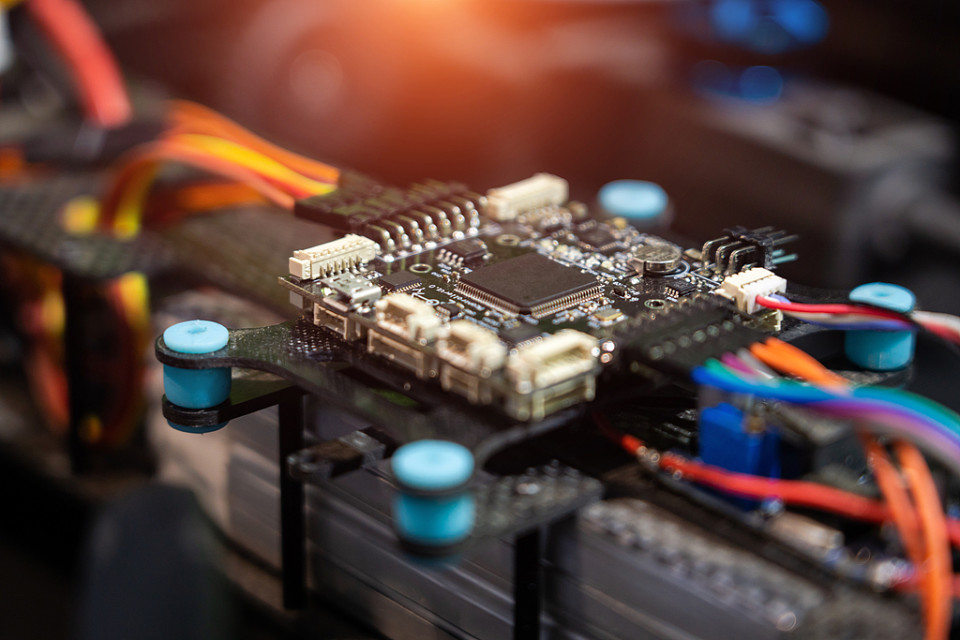

据我观察,近年来人工智能(AI)等新技术的迅猛发展,带动了汽车电子、新能源、物联网等领域的半导体需求增长,成为推动半导体板块发展的重要力量。

同时,中美贸易摩擦让供应链安全的重要性更加凸显,国内晶圆制造及其配套环节的加速发展势在必行。

另外,固态电池、复合集流体等新技术的兴起,也为锂电设备行业带来了新的增长点。

预计2025年将成为固态电池商业化的关键一年,随着技术成熟,相关设备将迎来全面更新,设备价值量也将成倍提升。

在半导体设备方面,国产化进程正在持续推进,政府正通过产业政策、税收优惠等手段,加大对本土半导体制造的支持力度。

集成电路ETF跟踪的是集成电路指数,这个指数由中证指数有限公司编制,它从A股市场中挑选出涉及集成电路设计、制造、封装测试以及设备材料等领域的上市公司证券作为样本,以反映中国集成电路产业相关上市公司的整体表现。

这个指数的行业配置主要聚焦于半导体及其上下游产业链,科技成长属性非常突出。

1.反弹的信号意义

虽然1.8%的ETF涨幅本身不算巨大,但在近期市场情绪偏弱、科技板块承压的背景下,半导体产业链的集体反弹具有重要的信心修复意义。

这表明市场对“硬科技”长期逻辑的认可并未动摇,尽管有短期波动和外部压力,投资者依然相信半导体作为现代工业“粮食”的战略地位和国产替代的必然性。

另一方面,是悲观预期已经有所消化,前期对行业周期下行、库存调整、地缘政治风险的担忧可能已在股价中部分体现,部分资金开始寻找估值合理、具备长期成长潜力的标的。

再一个,是相关事件或政策催化剂的敏感性开始提升,如广发证券提到的PMI数据、新技术进展、政策支持等,更容易在情绪企稳时点燃反弹。

高技术制造业PMI连续4月高于荣枯线(50.9%)是核心亮点。这不仅仅是“扩张”这么简单,更深层含义在于经济结构转型的积极信号。

在整体经济面临挑战时,高技术制造业(尤其是半导体及其设备)持续扩张,说明中国产业升级、向价值链上游攀升的趋势在强化,经济增长的“含科量”在提升。

其次,则是内生增长动能在累积,内循环的长线效果开始显现,这种扩张是在外部环境复杂严峻的背景下取得的,更凸显了国内市场需求(如AI、汽车电子、新能源、物联网)和政策支持的双重驱动作用,产业韧性增强。

目的也不为其他,主要是为半导体设备需求提供“基本盘”。制造业扩张,特别是高技术制造业扩张,直接意味着对生产设备(包括半导体设备)的资本开支意愿和能力在提升,为国产设备厂商提供了宝贵的市场空间和验证机会。

2.需求驱动的多元化和持续性

广发提到的AI、汽车电子、新能源、物联网等需求增长点,是本轮半导体成长区别于以往单纯依赖消费电子的关键。这些领域分属不同行业,其发展周期不完全同步,能有效平滑半导体行业的整体需求波动,提升行业的抗周期能力。

过去,半导体行业的起伏很大程度上跟着智能手机和电脑的销量走,周期性强,“要么撑死,要么饿死”。

但现在,情况完全不同了。

以人工智能(AI)、智能汽车、新能源和物联网(IoT)为代表的新一代技术革命,正给半导体行业注入前所未有的强劲动力,并且这股动力的核心特征就是“量价齐升”——芯片不仅卖得更多了,也卖得更贵了,这为整个行业打开了巨大的成长空间。

从概念性来讲,以汽车的发展为例,多数汽车制造厂商并不仅仅将其视作代步工具,而是希冀于制造一个装着轮子的“超级计算机”。

尤其是现在的那些电车……

要实现自动驾驶、智能座舱、实时联网,需要成倍增加的摄像头、雷达、传感器、高性能处理器和通信芯片。

一辆先进的智能电动汽车所用的半导体价值量,可能是传统燃油车的数倍甚至十倍!

这不只是芯片数量的堆砌,更是芯片性能和复杂度的飞跃,处理海量环境信息、做出瞬时驾驶决策的AI芯片,其技术含量和价格远非普通控制芯片可比。

汽车的全面智能化趋势,带来的是“量价齐升”的体现。

再看看现在AI技术的狂飙突进……

从能和你聊天的ChatGPT,到能生成逼真图片的大模型,再到优化工厂生产的智能系统,背后都需要极其强大的算力支撑。

这直接引爆了对高端GPU(图形处理器)、AI专用芯片和高速存储芯片的饥渴需求。

此类芯片代表着半导体制造的巅峰水平,结构复杂、集成度极高,单颗价值自然水涨船高。

AI服务器里一颗顶级芯片的价格,可能抵得上几十甚至上百台普通笔记本电脑的处理器总和。

而且,随着AI应用渗透到千行百业,这种对高性能、高价值芯片的需求只会越来越旺,看不到天花板。

从工厂里监控设备的传感器,到家里自动调节温度的智能空调,再到城市中管理交通的智慧灯杆,未来将有数百亿甚至上千亿的设备接入网络。

每一个连接点,都需要小小的“大脑”(微控制器MCU)和“感官”(传感器)。

虽然单个物联网芯片可能价格不高,但架不住海量的基数,芯片总量的增长极其可观。

随着应用场景深化(比如工业物联网对可靠性、实时性的高要求),这些芯片也在向更复杂、更高价值的方向演进。

新能源革命同样离不开半导体的升级,无论是高效管理光伏发电的能量转换,还是控制电动汽车电池充放电、驱动电机高效运行,核心都是功率半导体器件(如IGBT、碳化硅SiC器件)。

这些芯片如同电力的“精密开关”和“高速公路”,直接影响着能源利用效率。

新能源车和电网对功率半导体的需求是刚性的,而且要求它们能承受更高的电压、更大的电流、更恶劣的环境,技术难度提升自然带动了价值量的攀升。

未来更高效的固态电池技术成熟,其生产设备本身也蕴含着巨大的半导体需求增量。

因此,这一轮半导体增长的本质,是多种革命性技术齐头并进,共同推动芯片需求在“数量”和“单价”两个维度上同时爆发。

它跳脱了以往依赖单一消费电子产品的周期性束缚,构筑了一个需求来源更广泛、增长更持续、结构更优化的新格局。

你以为是“多卖几个芯片”那么简单,而实际却是整个半导体产业价值中枢的系统性上移,为行业描绘出比过去想象中更为广阔和坚实的增长蓝图。

3.供应链从“被动”到“主动”的机遇期

过去几年,“芯片荒”和“断供”的阴影让全球都深刻认识到,半导体不仅仅是电子产品的“心脏”,更是国家经济和科技安全的“命脉”。

中美之间的博弈是催化剂,从连续多年的受制困境里,我们其实已经清楚认识到,把如此核心的技术命门完全系于他人之手,风险巨大且不可持续。

于是,“供应链安全”从一句口号,变成了举国上下必须全力推进的“生存战”和“发展战”。这绝非一时的应激反应,而是关乎未来国际竞争格局和国家长远发展的根本大计,已经成为中国坚定不移的长期国策。

现在,这场供应链安全的保卫战,主战场正悄然转移。

早些年,我们在芯片设计领域(比如手机芯片)已经取得了令人瞩目的突破,涌现出一批有竞争力的企业。

但真正的硬骨头,是芯片的实际制造以及支撑制造的核心设备和材料。想象一下,设计出再精妙的图纸(芯片设计),如果没有高精度的“印刷机”(光刻机等制造设备)和顶级的“油墨纸张”(硅片、光刻胶等材料),也无法变成实实在在的芯片。

这正是当前“国产替代”进入的深水区——攻克晶圆厂(芯片制造工厂)所需的关键设备和材料,突破那些被“卡脖子”的环节。

国家对此心知肚明,政策支持的“弹药”正精准地倾注于此,从专项产业政策、真金白银的税收优惠,到规模庞大的国家集成电路产业投资基金(大基金),目标非常明确——就是要在中国本土建立起先进且可靠的芯片制造能力,让从设备、材料到最终产品的整条产业链,都尽可能掌握在自己手中。

这种支持不是一阵风,而是持续加码的长期投入,为国内相关企业提供了坚实的后盾和广阔的市场空间。

有意思的是,这场关乎安全的“内功修炼”,并没有让中国企业关起门来。

相反,深谙“鸡蛋不能放在一个篮子里”的道理,国内在半导体设备和材料领域取得领先优势的企业,如北方华创、中微公司等,在深耕本土市场、服务国内晶圆厂建设的同时,也积极地将目光投向海外。

他们在“一带一路”伙伴国家、以及其他非美技术管制区域寻找机会,用过硬的技术和性价比拓展市场。这形成了独特的“两条腿走路”战略:一条腿立足国内大市场,保障供应链安全;另一条腿迈向全球,参与国际竞争,分散风险,实现更健康的成长。

安全不是封闭,而是在开放中构筑更强的自主能力。

另一个更令人惊喜的机遇,来自于看似与半导体“不搭界”的新能源技术革命——尤其是固态电池的崛起。

这表面是锂电池的升级换代,背后却隐藏着对半导体产业链,特别是设备巨头的重大利好。

为什么?其关键则在于“精密制造能力”的跨界迁移。

制造尖端芯片的设备,堪称工业皇冠上的明珠,它们需要在真空环境下,以纳米级的精度(比头发丝的万分之一还要细!)进行雕刻、镀膜、清洗、测量。

这种对极致精度、纯净环境和复杂工艺的控制能力,恰恰也是下一代电池技术——如固态电池和复合集流体——生产设备所梦寐以求的。

试想下,固态电池需要在极薄的固态电解质层上实现完美无瑕的沉积,或者在复杂的多层结构中保证原子级的界面接触,这难度丝毫不亚于在硅片上雕刻晶体管。

国内那些在半导体设备领域摸爬滚打、练就一身“精密制造”绝技的龙头企业,如北方华创、中微公司等,他们掌握的核心技术——高精度加工、真空控制、薄膜沉积(镀膜)、精密刻蚀、纳米级测量——正是攻克下一代锂电设备难关的“金钥匙”。

如此类技术能力的“外溢”,似乎已为他们打开了一扇通往全新万亿级市场的大门。

固态电池的商业化(业界普遍瞄准2025年这个关键节点)不是简单的生产线的升级,在我看来,其实算得上是一场颇为彻底的设备革新。

现有的液态锂电池生产线将面临大规模淘汰和重构。新一代的生产设备,因其技术复杂度、精度要求和工艺难度呈指数级提升,其单台价值量将远超市面上现有的锂电设备。

这对于能够率先突破技术瓶颈、提供可靠设备的厂商而言,意味着订单量和利润空间的成倍增长。这不仅仅是半导体设备商在锂电领域“捞外快”,而是开辟了一个潜力巨大、足以再造一个增长极的“新蓝海”。

因此,中国半导体产业当前正站在一个独特的历史交汇点:

一方面,国家意志和产业共识正以前所未有的力度,推动着芯片制造及其核心设备材料的国产化进程,这是构筑未来发展不可动摇的“安全基石”。

另一方面,新能源技术革命的浪潮,特别是固态电池的产业化临近,为国内已具备顶尖精密制造能力的半导体设备巨头提供了“能力外溢”的绝佳舞台,打开了一片充满想象力的“跨界蓝海”。

安全诉求驱动下的国产替代,为企业提供了生存和发展的沃土;而技术变革催生的跨界机遇,则为先行者带来了爆发式增长的巨大可能。

这两股力量并非割裂,而是相互强化的。

在国内市场锤炼出的尖端设备制造能力,正是征服新能源设备新战场的关键武器。

这预示着中国半导体产业链,尤其是核心的设备环节,正迎来一个从“被动防御”转向“主动构建”并实现“多维跃升”的战略黄金期。

未来几年,谁能在这安全与创新的双重赛道上率先突破,谁就将引领中国高端制造走向新的巅峰。

4.最后的启示

今日的反弹是多重积极因素(经济数据韧性、长期需求逻辑清晰、政策持续支持、技术变革机遇)共同作用的结果,具有一定的持续性基础。但需清醒认识到:

行业周期波动仍在,部分领域的库存调整尚未完全结束,全球宏观经济下行风险对需求的影响不容忽视。

国产化道路漫长且艰难,在先进制程设备、高端材料、EDA工具等领域与国际顶尖水平仍有显著差距,需要持续高强度投入和时间积累。

地缘政治风险是最大不确定性,外部技术封锁和打压的力度和范围存在变数。

因此,我的看法是,半导体产业链(尤其是设备、材料、制造)是中国科技自立自强和产业升级的“战略要塞”,其长期投资逻辑(国产替代+技术升级+多元需求)极其清晰且不可逆转。

集成电路ETF是普通投资者分享这一系统性机遇的优质工具,特别适合看好中国半导体产业整体前景但难以精选个股的投资者。

短期波动难免,但拉长时间看,每一次因非基本面因素(如过度悲观情绪、地缘事件冲击)导致的深度调整,都可能是逢低布局核心资产/ETF的良机。

需要紧密跟踪国产设备在先进制程的验证与导入进展、头部晶圆厂的资本开支计划及国产化率、新技术(如固态电池设备)的商业化落地节奏、以及关键政策(如大基金三期具体投向)的落地效果。

这次反弹是行业长期价值在价格层面的又一次体现,它提醒我们,在喧嚣的市场噪音中,牢牢把握住“硬科技”自主可控的核心矛盾和发展趋势,才是长期制胜之道。

注:如提及个股仅供参考,不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考,不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动,不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考,不构成任何投资建议,也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品,请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎。

本文作者 | 东叔

审校 | 童任

配图/封面来源 | 腾讯新闻图库

编辑/出品 | 东针-知识频道(未经允许,禁止转载)